■ 2019 小さな旅 14 ■

12/6 世界遺産 官営模範器械製糸場(富岡製糸場)を訪ねて

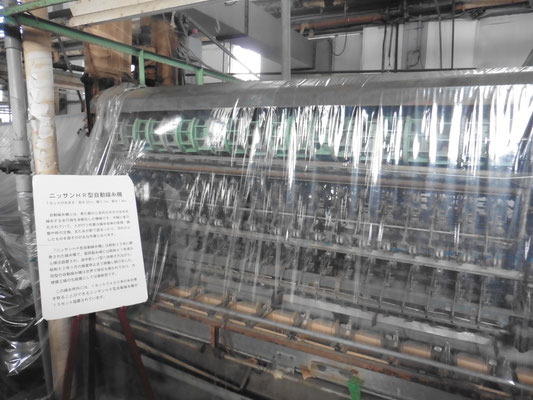

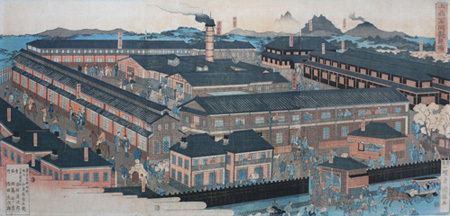

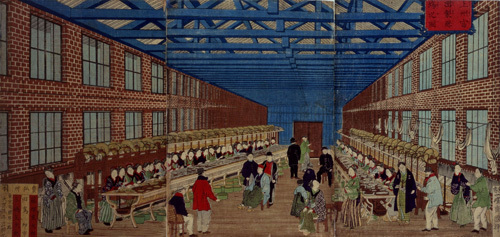

富岡製糸場は、国が建てた大規模な器械製糸工場で、長さが約140mある繰糸所には300釜の繰糸器が並び当時の製糸工場としては世界最大規模でした。

富岡製糸場の建設はフランス人指導者ポール・ブリュナの計画書をもとに明治4年(1871年)から始まり、翌年の明治5年(1872年)7月に主な建造物が完成、10月4日には操業が開始されました。繭から生糸を取る繰糸所では、全国から集まった伝習工女たちが働き、本格的な器械製糸が始まりました。

外国人指導者が去った明治9年以降は日本人だけで操業されました。官営期を通しての経営は必ずしも黒字ばかりではありませんでしたが、高品質に重点を置いた生糸は海外で高く評価されました。

器械製糸の普及と技術者育成という当初の目的が果たされた頃、官営工場の払い下げの主旨により、明治26年(1893年)に三井家に払い下げされました。その後、明治35年(1902年)には原合名会社に譲渡され、御法川式多条繰糸機による高品質生糸の大量生産や、蚕種の統一などで注目されました。昭和13年(1938年)には株式会社富岡製糸所として独立しましたが、昭和14年(1939年)には日本最大の製糸会社であった片倉製糸紡績株式会社(現・片倉工業株式会社)に合併されました。第二次世界大戦後は自動繰糸機が導入され長く製糸工場として活躍しましたが、日本の製糸業の衰退とともに昭和62年(1987年)3月ついにその操業を停止しました。操業停止後も片倉工業株式会社によってほとんどの建物は大切に保管され、平成17年(2005年)9月に建造物の一切が富岡市に寄贈され、その後は富岡市で保存管理を行っています。

平成17年7月には国の史跡に、平成18年(2006年)7月には主な建造物が重要文化財に、平成26年(2014年)6月には「世界遺産一覧表」に記載されました。さらに、同年12月には繰糸所、西置繭所、東置繭所の3棟が「国宝」となりました。

上州富岡駅界隈(上信電鉄:高崎~上州富岡:¥2200(製糸工場見学込)

高崎駅から上信電鉄に揺られる事40分、群馬のこんにゃく農場を通りながら、上州富岡駅に到着しました。駅から15分程度歩いたところに富岡製糸場に到着し、1.5H程度で製糸場内を一通り見学することができました。上州名物はおっきりこみうどんですね。きしめんのように平たくて太い面で野菜やキノコを入れて煮込んで食べるのが、うまいですね。早速お昼にいただきました。そして下仁田ねぎが有名で太いネギで、焼いたり、天ぷらにして食べるのがいいですね!

高崎城址公園を歩く

高崎市役所の庁舎は1998年3月に竣工し、同年5月より利用を開始した。建築物の高さは102.5メートルで、群馬県内の建築物の高さとしては前橋市にある群馬県庁舎(1999年竣工、153メートル)に次いで2番目である。建物は鉄骨構造(S造)、鉄骨鉄筋コンクリート構造(SRC造)、鉄筋コンクリート構造(RC造)で、地下2階・地上21階建て。設計者は久米設計が、施工は竹中工務店・戸田建設・井上工業共同企業体 (JV) が担当した。2000年(平成12年)には日本建設業連合会による第41回BCS賞を受賞している。特に21階の展望台からの眺めは絶景であり、市民の憩いの場でもある。そして、この周辺は高崎城址公園、音楽ホール、医療センター、市民センターと公共関連施設が同じ敷地内にあり、行政の集約集積したロケーションである。

高崎城

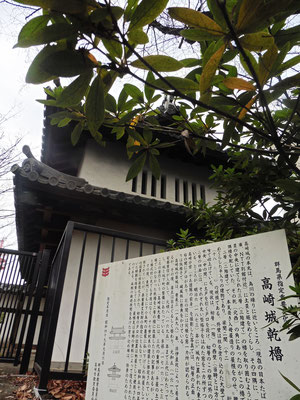

高崎城は烏川に沿って築城された輪郭梯郭複合式の平城である。本丸には御三階櫓(天守)と乾(いぬい/北西)、艮(うしとら/北東)、巽(たつみ/南東)、坤(ひつじさる/南西)の4基の隅櫓があった。現存するのは乾櫓(県重文指定)のみである。本丸を囲むように、西の丸、梅の木郭、榎郭、西曲輪、瓦小屋があり、二の丸、三の丸が梯郭式で構えられていた。城の周りは土塁で囲まれ、石塁はほとんど造られなかった。かつて城内には本丸門など16の門があり、通用門として使われていた東門(市の重要文化財)だけが移築復元されて現存している。また、三の丸土塁と水堀は現在の町並みにも活きており、当時の面影を今に伝えている。

現在城址は市街化が進み、超高層21階の市役所や音楽センターなど公共施設が多く並ぶ。お堀の周辺は高崎城址公園として、約4.9haが整備されており春には約300本のソメイヨシノやツツジが満開となる。城を囲む土塁の上は遊歩道になっている。

小田原征伐の後、関東には徳川家康が入部した。家康の関東入部とともに箕輪城主となっていた井伊直政は、慶長2年(1597年)家康の命により、和田故城の城地に近世城郭を築いた。この地は中山道と三国街道の分岐点に当たる交通の要衝であり、その監視を行う城が必要とされた為である。翌、慶長3年(1598年)直政は箕輪城から築城中の高崎城に移った。直政は入城に際し、当地を「高崎」(箕輪城下に直政が創建した恵徳寺の開山龍山詠譚和尚の「松は枯れることがあるが、高さには限りがない」との進言により)と名付けたとされている。箕輪より町家や社寺を移して城下町を築いた。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いの後、直政は近江国佐和山城に移封となった。その後は、諏訪氏、酒井氏、戸田氏、松平(藤井)氏、安藤氏、松平(長沢・大河内)氏、間部氏、松平(長沢・大河内)氏と譜代大名が目まぐるしく入れ替わり、明治維新を迎えた。最後の藩主は輝声(てるな)である。

松平(長沢・大河内家)は歴代幕府要職に就くものが多かった。

元和5年(1619年)に入城した安藤重信は城の改修に着手した。以後、3代77年間をかけて大改修され近代城郭が整備された。

寛永10年(1633年)には、実兄である3代将軍徳川家光の命により、この城に幽閉されていた徳川忠長が当城で自裁した。

明治6年(1873年)廃城令により存城となり、第3師官官内分営所が置かれた。以後建造物は移築もしくは破却され、跡地の大半は歩兵第15連隊の駐屯地として使用された。

上述の通り、堀と土塁がほぼ残っている。高崎市立中央図書館の正面玄関付近には調査の際に発見された石垣水路と石樋の一部が移築再現されている。

建築物は昭和49年(1974年)乾櫓が市内の農家に払い下げられ移築されて納屋として利用されていたが、群馬県指定重要文化財に指定されたのを期に三の丸模擬石垣上に移築復元された。また、東門も同じく農家に払い下げられていたが昭和55年(1980年)に乾櫓近くに移築復元された。

ラグビーの町・日本最高気温の町⇒熊谷ブラリ

埼玉県北部地区を最大の人口数を誇り、北部の経済の一大拠点であり、特例市(施行時特例市、中核市移行予定無し)・業務核都市(深谷市と一体指定)・景観行政団体・特定行政庁に指定されている。江戸時代には中山道の宿場・熊谷宿が置かれ、宿場町として栄えた。現在でも市内には国道17号をはじめとする4本の国道(および各線の計6つのバイパス)、9本の主要地方道、上越新幹線をはじめとする3本(JR上越新幹線・JR高崎線・秩父鉄道秩父本線)の鉄道路線が通過しており、交通の要衝としての役割を果たしている。また人口は県内第9位であるが、農業産出額県内第2位、商品販売額県内第3位、製造品出荷額県内第4位であり、埼玉県北部における経済上の一大拠点をなしている。

1990年代以降、夏の気温の高さが全国的に知られるようになった。首都の東京に近く、歴史的に古くから熊谷という地名が知られていることも相まって、「暑い町」としてメディアに取り上げられる頻度も高い。

悠々田舎人

手触りのある田舎暮らし(文月)

悠々田舎人

手触りのある田舎暮らし(文月)