■ 2022 小さな旅 4 ■

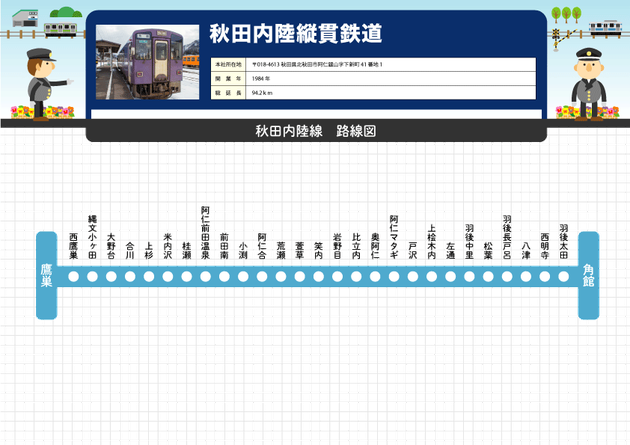

7/1 弘前・秋田内陸縦貫鉄道

仙台駅 6:40 ==はやぶさ95 号== 新青森駅 9:02

新青森駅 9:11 ==(特)奥羽本線== 弘前駅 9:38

弘前駅 11:27 == 奥羽本線 == 鷹巣駅 12:28

鷹巣駅 12:33 == 秋田内陸鉄道 == 角館駅 15:10

角館駅 16:51 == こまち34号 == 仙台駅 18:29

************************************************************************

ローカル線秋田内陸鉄道で呑み鉄の六角精児さんと出会う!

今日は奥羽線で青森から弘前へ。そして大好きな成田専蔵珈琲店へ早速向かい、お気に入りの「藩士の珈琲」をいただいた。独特の風味の余韻に浸りながら、今度は一路、鷹巣へ向かった。そこで秋田内陸鉄道に乗り換えた。車窓には四季折々に表情を変え秋田の里山の風景が広がる。約100年前に「鷹角線(ようかくせん)」が計画されたことに始まります。 日本の発展と人々の幸せを願い、沿線の鉱山で採掘される鉱石や物資、人々の夢や希望を運び、まちとまち、人と人の 想いをつないできました。 約2時間半かけて内陸線の列車は、一つ一つ駅に停まりながら、山の奥へ奥へと入っていく。「この列車、どこまで奥に入っていくのだろう」と心配になるほど清流の源の山は、深い緑に包まれいました。今日の旅先での出会いに人生の上り・下り・スイッチバックを繰り返す人情を感じた次第です。

その列車の中でBSTV「呑み鉄」でおなじみの六角精児さんのロケと出会う。番組は8/27BSフジ「植野商店」でローカルで地元の食材で駅弁を作っているところを訪れ、ローカル線に乗り、ワンカップを飲みながら駅弁論議をする番組らしいです。六角さんは同じおやじ仲間の代表者みたいで、TVで見るのと同じ表情で淡々と鉄道・駅弁論議をしていました。その光景は秋田内陸鉄道の雰囲気に合いとてもゆったりと柔らかな空気が漂い、ローカルなひと時を過ごせました。

************************************************************************

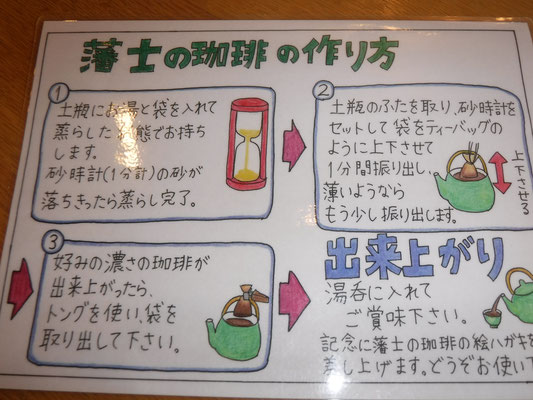

弘前 成田専蔵珈琲店の「藩士の珈琲」

藩士の珈琲 ~日本の庶民初の珈琲~

喫茶店の多い街、珈琲文化がある街、弘前。

弘前における珈琲の歴史は、なんと約150年前まで遡ります。

1855年、幕府の命により北方警備のため、弘前藩士が蝦夷地(現・北海道)に赴き、その時寒さやビタミン不足による不治の病・浮腫病の予防薬として配給されたのが珈琲でした。

それが、庶民としては日本で初めて飲んだといわれる珈琲■『藩士の珈琲』なのです!!

20年以上も弘前の珈琲文化について研究をされている■成田専蔵珈琲店の成田専蔵さん。

その熱意といったら、宗谷岬に旬難津軽藩兵詰合記念碑を建立しちゃうほど!! その研究成果を街づくりに活かそう、弘前の珈琲の歴史を少しでも感じてもらおうと地域の喫茶店に声をかけ、この『藩士の珈琲』の取り組みがスタートしました。

当時の豆は、世界最大だった貿易会社東インド会社から入ってくる和蘭コーヒー豆で、長崎の出島から入ってきました。当時は、高級藩士、通訳、遊女など一部の人しか飲めなかった高級品の珈琲。

オランダ医学を学んでいた広川獬が浮腫病に効くと1803年に発表。

18世紀末、ロシアの南下に対応するため、寒さになれた弘前藩も警備要員として蝦夷地に出向くよう幕府から命じられました。その中の1855年の派遣の際に、浮腫病の予防薬として幕府から珈琲の配給を受けています。その当時の作り方を古文書にあるとおりに再現したものが、『藩士の珈琲』。

簡単に説明しますと、

1、すり鉢に焙煎豆を入れ、よくすり潰して粉にし、麻袋に入れる。

2、お湯を入れた土瓶の中に麻袋を入れ、振り出しながら色の出具合を見ていく。

3、湯呑み茶碗に注ぎ、お好みで砂糖を入れて飲む。

現在のティーバックのようなイメージです。

ゴリゴリとすり鉢で潰し、麻袋をチャプチャプと揺らし、その湯気とともに香りを楽しむ♪

なんとも豊かな時間♪

お味は、優しい薄味のとろりとした飲み口。

体験コースもあって、きっとこれって「日本発の体験する珈琲」なのでは!!って思っています。

成田さん曰く、「珈琲文化は寒いところほどのびる。

北欧では、年間一人当たり1,300杯くらい珈琲を飲むのに対して、日本は333杯。

青森は日本で8番目にコーヒー飲料を飲んでいる県。

家計調査のため県庁所在地の青森市の数値になってしまいますが、これが弘前市だったらもっと上位かもしれない。弘前は珈琲文化が育つ風土なんです。」と。また、弘前の珈琲の苦味は独特だともいいます。「珈琲の苦味は、食文化と直接関わっていて、農村部と都市部とでは違いが出る。弘前の珈琲は深い苦味があり、港町である神戸の珈琲に似ているといわれることが多い。

弘前は根っからの気位の高さ、ハイカラ気質から、内陸地であるにもかかわらず、上質な苦味のある珈琲を出す喫茶店が残った。弘前は他の農村部に比べ、ギャラリーや美容院、スイーツのお店が多く、お洒落をする場所が多い街。心も身体も磨いた女性が最後に求めるのはおしゃべり。そのコミュニケーションの場が喫茶店。喫茶店は街の艶なんです。」と。

今は珈琲がすぐに手に届く時代になりましたが、弘前藩士が薬として大事に飲んだということを想像しながら、『一杯の珈琲のありがたさ、精神性』を感じてみませんか。

************************************************************************

今も残る城下町の面影を残す緑ふる角館!

角館を開いたのは芦名(あしな)氏で、江戸時代のはじめ1620年(元和6年)のことでした。その後は佐竹北家の城下町として栄えました。玉川と桧木内川に沿いに市街地が拓け、三方が山々に囲まれたこの町は、歴史ある武家屋敷と桜並木が美しい、まさに「みちのくの小京都」と呼ぶにふさわしい風情を漂わせた観光名所です。

町は「火除(ひよけ)」と呼ばれる広場を中心に、北側は武家屋敷が建ち並ぶ「内町(うちまち)」、南側は町人や商人が住む「外町(とまち)」に区分されました。

・内 町-武家屋敷-

・田町武家屋敷

・外 町-商人町-

「丁」と「町」

角館の町内名には「表町下丁・上丁」や「東勝楽丁」等「丁」がついている所と、「岩瀬町」「下新町」等「町」がついている所があります。これは、武士の住んでいた町内名には「丁」が付き、商人町には「町」が付いているのです。地名に、数百年前の名残が残っているのも、角館の魅力の一つです。

************************************************************************

悠々田舎人

手触りのある田舎暮らし(文月)

悠々田舎人

手触りのある田舎暮らし(文月)