■ 2019 小さな旅 12 ■

11/10~11/12 長崎五島列島と世界遺産 軍艦島へ

今回は阪急交通社のツワーで九州の長崎五島列島と世界遺産の旅に出かけました。3日間ともにお天気に恵まれ、総勢28名で、仙台、花巻、三沢、山形、川崎町、山元町の方々も含め総勢28名。同じ年代の方々で気楽にワイワイガヤガヤと楽しく長崎や五島巡りを楽しむことができました。行先毎に画像も含めて紹介いたします。

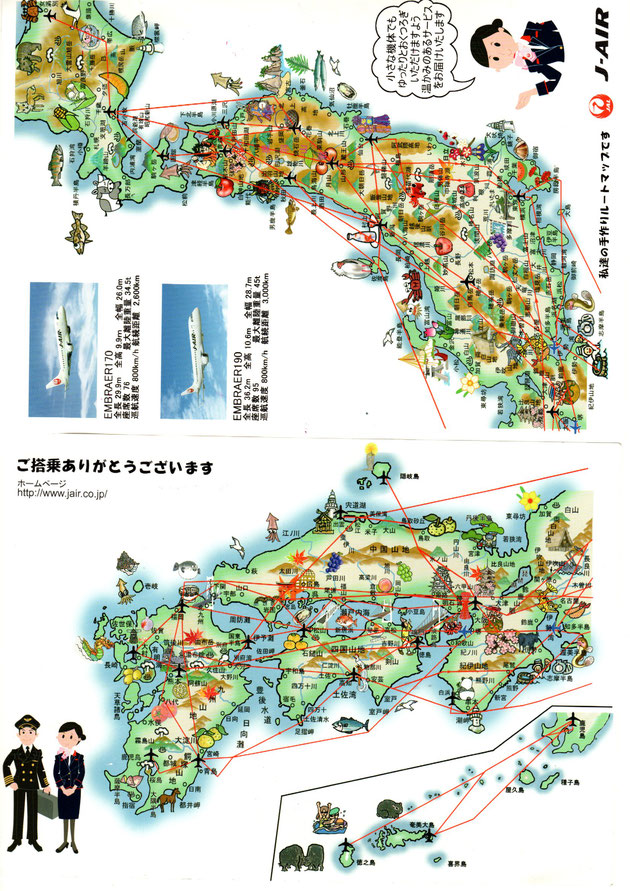

1.仙台空港よりいざ出陣!

仙台空港11:40 JAL2204

⇒伊丹空港13:05 JAL2375

⇒13:55 長崎空港

2.長崎空港へ

伊丹空港⇒長崎空港へ

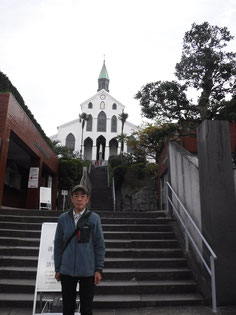

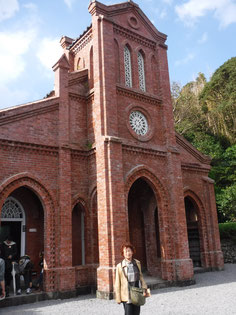

3.大浦天主堂・グラバー園

「グラバー園」は、 国指定重要文化財の旧グラバー住宅・旧リンガー住宅・旧オルト住宅を核に、市内に点在していた6つの明治期の洋館を移築復元したものです。園内は長崎独特の坂の地形のため、動く歩道、エスカレーターを設け、壁泉・石畳による回遊道路をめぐらし、異国情緒あふれる観光名所としてたくさんの人々に親しまれ、年間100万人以上の観光客が訪れています。長崎港、稲佐山をはじめとする緑したたる山々、人々の息づかいが感じられる街並み。偉人たちも魅せられた絶景が広がるとびきりのビュースポットでもあります。特に、旧三菱重工造船所第2ドックハウスのベランダからの景観は圧巻で港内を行き交う船の音が間近に聞こえてくる旧リンガー住宅前庭や、旧グラバー住宅前からの景色もオススメです。大浦天主堂の歴史は、一つは1597年の日本二十六聖人の殉教です。大浦天主堂は、正式には一つは、1597年の日本二十六聖人の殉教です。大浦天主堂は、正式には、「日本二十六聖殉教者聖堂」と言い、1862年に二十六人の殉教者たちが聖人に列せられたのを受け、捧げられた教会です。そのため、大浦天主堂は殉教の地である西坂に向けて建てられています。もう一つは、1865年の「信徒発見」です。大浦天主堂が1864年に建てられ、翌年2月から公開が始まったその約一ヶ月後の3月17日に、浦上の潜伏キリシタン達が信仰の告白をして名のりを挙げました、「日本二十六聖殉教者聖堂」と言い、1862年に二十六人の殉教者たちが聖人に列せられたのを受け、捧げられた教会です。そのため、大浦天主堂は殉教の地である西坂に向けて建てられています。もう一つは、1865年の「信徒発見」です。大浦天主堂が1864年に建てられ、翌年2月から公開が始まったその約一ヶ月後の3月17日に、浦上の潜伏キリシタン達が信仰の告白をして名のりを挙げました。

4.ホテル矢太楼(風頭山)2泊連泊

港町長崎市街を一望に見おろす風頭山頂にあり、夜は1000万ドルの夜景を、日中は市街を眺める景観が感動の宿でした。

昭和29年9月28日、木造の3階建て客室7室、広間1室が旅館矢太樓の始まりです。名前の由来は県下に広く公募し、島原の方より地名(八太郎岳)を取って名づけました。

その後、幾度もの改装・増築の後、現在の矢太樓・矢太樓南館となりました。

5.福江島(ジェットホイル高速艇)

長崎県にあたる大小140の島々からなる五島列島。その中でも5つの大きな島を上五島の中通島、若松島、下五島の奈留島、久賀島、福江島といいます。今回は、行政や経済の中心でもあるいちばん大きな島が「福江島」です。長崎港からジェットフォイルで85分です。美しい海に囲まれた島々は、美しい教会群ときれいな海、夜には満点の星空がひろがるのが福江島です。

6.久賀島 五輪港(旧五輪教会、隠れキリシタン洞窟)

旧五輪教会堂(きゅうごりんきょうかいどう)は、長崎県五島市の久賀島にあるキリスト教(カトリック教会)の教会堂(聖堂)である。1881年(明治14年)に建てられたカトリック浜脇教会の旧教会堂をそのまま移築したもので、国の重要文化財に指定されており、ユネスコの世界遺産(文化遺産)候補で2018年に登録審査が決まり、同年6月30日に世界遺産登録が決定した「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」を構成する「久賀島の集落」に包括される教会である。1985年(昭和60年)、隣接地にカトリック五輪教会が建てられたことにより福江市(現在は五島市)に寄贈され、保存公開されている。

8.福江島 (鎧瀬溶岩海岸)

9.福江島 (鬼島展望所)

10.日本二十六聖人殉教地(舟越保武作)

日本二十六聖人とは、豊臣秀吉のキリシタン禁教令によって捕縛され、1597年2月5日長崎西坂の丘で処刑された26人が、1862年6月8日、ピオ9世教皇により聖人の尊称を献上されて、全世界でカトリック全教会信徒の尊崇を受けることになった日本人20名、外国人6名の聖殉教者達のことです。以下その次第を説明します。1549年にフランシスコ・ザビエルが日本に宣教して以来、約50年がたった頃、豊臣秀吉によってキリシタン弾圧の命令が下されました。その命令に従った石田三成により、1596年のクリスマス頃に、大阪・京都周辺でキリシタンが捕縛されました。捕らえられたのは、京都でフランシスコ会宣教師ペドロ・バウチスタら6名、大阪でイエズス会修道士パウロ三木ら3名、他あわせて24人でした。この24人は、京都や大阪・堺の町を引き回された後、一ヶ月ほどかけて、裸足で歩いて長崎に送られました。この途中で2人が加わり26人(外国人6名・日本人子供3名、大人17名)となりました。このうち、長崎と関わりのあった者は2名と言われています。1597年2月5日に長崎の西坂の地にてはりつけの刑に処せられました。その日、西坂の処刑場のまわりには、大勢のキリシタンが励ましに来ていたと言われ、ポルトガル船は祝砲を撃っています。西坂でのこの処刑はみせしめのためであって、この日から迫害が厳しくなったわけではありません。本格的なキリシタンの取り締まりが行われるのは、徳川幕府の時代になってからです。では、何故処刑地は「長崎」だったのでしょうか?それは、禁教令にもかかわらず、長崎はキリシタンの町として栄えていたからです。ポルトガル貿易の為、秀吉は長崎に宣教師の居住を認め、住民の信仰の自由を黙認していました。だから、その場所を処刑地に決めたのは、長崎に住む人々への警告のためであったと考えられています。

11.軍艦島クルーズ(高島上陸、軍艦島周遊)

長崎市の西方約19キロメートルの沖合に浮かぶ島。長崎県長崎市(旧高島町)に属する。面積6.3ヘクタール、外周約1.2キロメートル。外観が軍艦に似ていることからこう呼ばれるが、正式名称は端島である。かつて海底炭田の採掘地として栄えたが、現在は無人の「廃虚の島」。炭鉱施設の多くは解体されており、朽ちたコンクリートの高層住宅群だけが往時のおもかげを伝える。

この島で初めて石炭が発見されたのは、19世紀初頭のこと。その後、1890年に三菱が旧肥前藩の領主鍋島氏から採掘権を買い取り、本格的な採炭を開始した。以降、炭鉱労働者とその家族が移住。1916年には、日本初の鉄筋アパート(7階建て)が建設された。その後、7~9階建ての高層住宅が次々に建てられ、最盛期には東京ドームの1.3倍ほどの面積に約5千200人が暮らしていたという。大陸出身の労働者も多く、戦時中の43年には、朝鮮人500人、中国人240人がいたという調査結果もある。「緑なき島」とも呼ばれたが、アパートの屋上には草木が植えられ、島内には食堂・共同浴場・学校の他、パチンコ店・映画館・プールまで備えられていた。

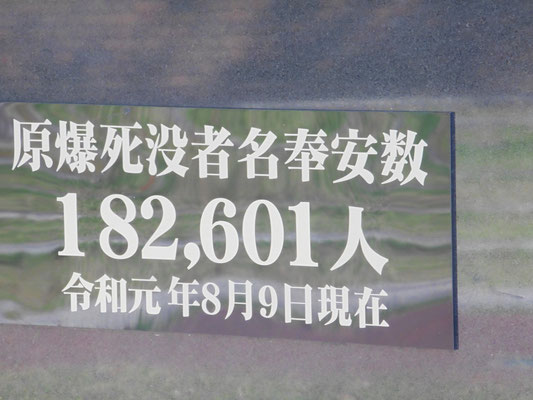

12.長崎平和公園

「平和祈念像」

長崎市民の平和への願いを象徴する高さ9.7メートル、重さ30トン、青銅製の平和祈念像。制作者の長崎出身の彫刻家北村西望氏はこの像を神の愛と仏の慈悲を象徴とし、天を指した右手は“原爆の脅威”を、水平に伸ばした左手は“平和”を、軽く閉じた瞼は“原爆犠牲者の冥福を祈る”という想いを込めました。毎年8月9日の原爆の日を「ながさき平和の日」と定め、この像の前で平和祈念式典がとり行なわれ、全世界に向けた平和宣言がなされます。

「平和の泉」

原爆のため体内まで焼けただれた被爆者たちは「水を、水を」とうめき叫びながら死んでいきました。その痛ましい霊に水を捧げて、冥福を祈り、世界恒久平和と核兵器廃絶の願いを込めて浄財を募り建設された円形の泉で、平和公園の一角、平和祈念像の前方にあります。直径18メートルで昭和44年に完成しました。平和の鳩と鶴の羽根を象徴した噴水が舞い、正面には、被爆し、水を求めてさまよった少女の手記「のどが乾いてたまりませんでした 水にはあぶらのようなものが一面に浮いていました どうしても水が欲しくて とうとうあぶらの浮いたまま飲みました」が刻まれています。

13.帰路(長崎⇒伊丹⇒仙台空港)

長崎空港15:50 JAL2376

⇒伊丹空港16:55 19:40 JAL2215

⇒20:55 仙台空港

阪急交通社 案内書(添乗員:芹沢 真)

軍艦島情報

長崎市の西方約19キロメートルの沖合に浮かぶ島。長崎県長崎市(旧高島町)に属する。面積6.3ヘクタール、外周約1.2キロメートル。外観が軍艦に似ていることからこう呼ばれるが、正式名称は端島である。かつて海底炭田の採掘地として栄えたが、現在は無人の「廃虚の島」。炭鉱施設の多くは解体されており、朽ちたコンクリートの高層住宅群だけが往時のおもかげを伝える。

この島で初めて石炭が発見されたのは、19世紀初頭のこと。その後、1890年に三菱が旧肥前藩の領主鍋島氏から採掘権を買い取り、本格的な採炭を開始した。以降、炭鉱労働者とその家族が移住。1916年には、日本初の鉄筋アパート(7階建て)が建設された。その後、7~9階建ての高層住宅が次々に建てられ、最盛期には東京ドームの1.3倍ほどの面積に約5千200人が暮らしていたという。大陸出身の労働者も多く、戦時中の43年には、朝鮮人500人、中国人240人がいたという調査結果もある。「緑なき島」とも呼ばれたが、アパートの屋上には草木が植えられ、島内には食堂・共同浴場・学校の他、パチンコ店・映画館・プールまで備えられていた。

石炭の産出量は年間約25万トン。良質の石炭は鉄鋼生産用として、おもに福岡県の八幡製鉄所に輸送され、日本の近代工業の発展を支えた。太平洋戦争勃発の41年には、年間約41万トンを産出。74年に閉山するまで、戦後の高度経済成長にも貢献した。その後、護岸工事が行われただけで、長らく放置されたままだったが、今世紀に入り、石炭産業の盛衰を象徴する貴重な建造物として、しばしばマスコミに紹介されるようになった。2003年にはNPO「軍艦島を世界遺産にする会」も設立され、「九州・山口の近代化産業遺産群」として世界遺産に登録しようとする動きも盛んになっている。長崎市も新たな観光名所として注目。07年から約1億500万円を投じて桟橋や見学用の通路を整備した。一般観光客を対象とする「軍艦島上陸ツアー」も、09年4月から始まっている。

長崎まっぷる

悠々田舎人

手触りのある田舎暮らし(弥生)

悠々田舎人

手触りのある田舎暮らし(弥生)