■ 2018 小さな旅 2 ■

5月21日:水と緑と花の町並みを訪ねて(白鷹・長井)

所用で家内と白鷹町に出かけました。あまりに素晴らしい天気に誘われて、フラワー長井線を追って白鷹⇒長井⇒赤湯⇒高畠⇒七ヶ宿⇒蔵王のルート(合計180KM)でドライブに出かけました。長井は水と緑と花に囲まれ、数多くの水路が流れる「みずはの小道」が点在しております。雄大な最上川の起点でもあり旬の料理(山菜)に舌づつみを打ちながら、「きれいな水」がいいね! 楽しい小さな旅を過ごすことができました。

山形鉄道は、東京から山形新幹線で2時間半、起点の南陽市赤湯から川西町、長井市を通り白鷹町荒砥を結ぶ、山形県南部を走るローカル鉄道です。全長約30.5kmの沿線には、樹齢1000年を超える古典桜や、あやめ、ダリア、ゆり、バラ、紅花などの花の名所が点在することから、「フラワー長井線」の名称で親しまれています。車で白鷹から長井まで花が咲き誇るフラワー長井線を追いかけてみました。

●白鷹町(紅花の町)⇓

紅花が県の花に指定されていることからも、それがうかがえます。山形県の紅花栽培の主生産地が、ここ白鷹町でした。

文禄検地(1594年)を基に編纂されたとされる上杉家文書「邑鑑(むらかがみ)」によると、置賜地域内216村中のうち紅花を栽培していたのは35村。白鷹にある23村のうち、14村で栽培され、置賜領内最大の生産地でした。その後青木家文書によると、1646年当時は、置賜領内の紅花の半数以上が白鷹で生産されていたことが記録されています。

山形の紅花(紅餅)は上方商人などの活躍により「最上紅花」として全国にその名を馳せました。その価値は、米の百倍、金の十倍という貴重品でした。それだけに水に濡れることを懸念して、最上川舟運の難所「黒滝」開削後も危険個所は、馬による陸送がなされました。

最上川を山形舟町、大石田、酒田と下り、北前船に揺られて日本海を進んで敦賀に荷揚げされ、そこから琵琶湖を経て大津・京都と運ばれた紅花(紅餅)は、やがて鮮やかで艷やかな紅や衣裳として女性たちを魅了し、時代を彩っていきました。

“3000輪で紅花一匁(はないちもんめ)“とは、わずか3.75g(一匁)を採取するために約300輪もの紅花が必要だという、いかに紅花が貴重品であるかを言い表しています。これらの紅花は、一駄120㎏単位(30㎏の袋4つ)で運ばれましたが、置賜領内でのその包み紙は白鷹町の「深山和紙」の油紙が使用されています。

このように「紅花」は山形・白鷹と歴史文化的に深いかかわりを持っています。

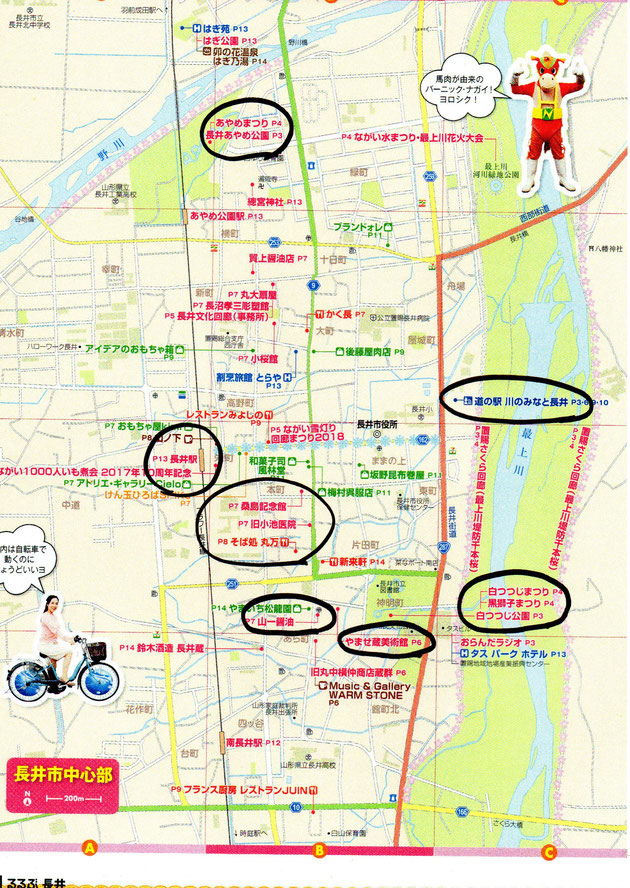

●長井市(川のみなと長井:道の駅/最上川発祥の地)⇓

長井市に行ったら、絶対に押さえておきたい場所が最上川です。それは、吾妻連峰を源流とする松川と長井市を流れる白川が合流して最上川という名称となっていたことから、最上川発祥の地と言われています。山形県が1998年度に選定した最上川ビューポイントの第1号なのです。四季折々の山形県長井市の景色を楽しめるポイントとなっています。

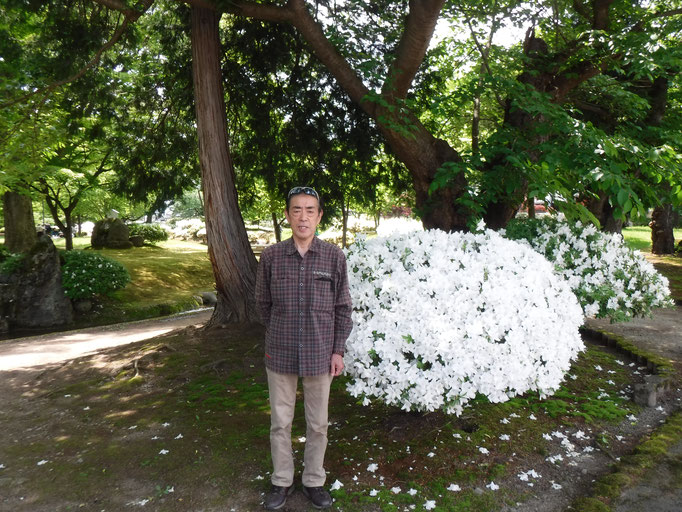

●長井白つつじ公園/山一醤油を訪ねて ⇓

長井市の松ヶ池公園は、一面純白の世界となる白つつじが有名で、「白つつじ公園」として親しまれています。その名の通り、白いつつじが公園内に咲きほこります。その数なんと、約3000株です。5月中旬から下旬が見ごろとなっていて無料で観賞することができます。

山一醤油は寛政元年(1789年)創業で、大正時代に立て直した建物は築約100年で国の登録有形文化財に指定されている。みやげは門外不出の製法のからしこうじ・あけがらし、醤油の本かえし←まさに絶品です!

●高畠町 阿久津八幡神社をウオーキングしてみました ⇓

安久津八幡神社は、貞観2年(860年)、慈覚大師が豪族、安久津磐三郎の協力で阿弥陀堂を建てたのが始まりと言われ、後、平安後期に奥州平定のため、源義家が、戦勝を祈願して、鎌倉鶴岡八幡を勧請したと伝えているが、もとより定かではない。生い茂る樹木に囲まれ苔むす石畳参道の入口左手に、端麗な姿の三重塔、参道途中に舞楽殿、その奥に本殿がある。この三建造物は県の指定文化財となっている。 三重塔は寛政9年(1797年)に再建されたもので、初建は、寛永2年(1625年)といわれている。方三間造で銅版葺き、置賜地方唯一の層塔である。

●七ヶ宿町 長老湖 ⇓

長老湖は南蔵王の名峰不忘山のふもとにある湖で、湖面に山の姿を写すことでも知られる一周およそ2kmの神秘的な美しい湖です。辺りは一面につづくブナの林と深い峡谷を刻む横川の清流に彩られています。新緑の初夏から紅葉の秋までが特に美しく、季節ごとに咲く花も楽しめます。

●蔵王 北原尾開拓村 記念碑 ⇓

太平洋上にある南国「パラオ共和国」。日本の東北地方、宮城県蔵王町にある一集落「北原尾(キタハラオ)」。南国と北国。はるか遠く離れた地域。戦後、この2つの地域の間には繋がりができました。先日のニュースのこと、戦後70年の節目に、天皇皇后両陛下が太平洋の南洋群島にある国「パラオ」を公式訪問されていました。太平洋戦争の最中、パラオにおいても激戦が繰り広げられました。やがて戦争が終結し、日本からパラオへ移住していた住民の皆さんが日本へ引き揚げてくることになりました。パラオなどからの引き揚げ者の35世帯が、蔵王町のこの地域に入植しました。その昔、遠刈田温泉街の中心地から離れた、この地域には自然の栗林や森林が一面に広がっていたそうです。入植した皆さんが協力し、その頃は機械が無かったので、手で木を掘り起こし、森林を切り開いたそうです。厳しい自然環境の中で開拓を続けて、県内有数の酪農地帯として今日に至っております。

●1946年

3月 ・・・パラオからの引き揚げ第1陣38人が到着

5月 ・・・第二陣が到着。

笹小屋6棟を建て、29戸が定着するが、栗の大木や雑木林が密集し、手作業で開拓。

焼き畑で大豆、小麦などを栽培。

●1950年

11月 ・・・最寄の小学校、遠刈田小学校七日原分校が開校。(児童数減少で72年に廃校)

●1952年

6月 ・・・電気が通り、ランプから電気生活に移行

●1953~54年 ・・・冷害で農作物の収穫がほとんど無く、乳牛を飼育し、酪農へ転換を図る。「酪農の北原尾」と呼ばれるようになり、養鶏も順調に拡大。

●1965年以降、大根栽培も始まる。

●1961年 ・・・全戸に簡易水道が敷設される。

●2001年 ・・・ゆかりを知った、レメンゲサウ 現 パラオ大統領が訪問。

●2014年 ・・・フランシス・マツタロウ駐日大使が訪問。

後に、入植者の方が南洋のパラオを決して忘れることが無いように、

⇩ 最後に ⇩

今日はまさに皐月晴れのお天気でした。愛車スイフト「スタイル」で紅花の里である白鷹町と花が咲き誇る長井市をぶらりと旅しました。ファーム作業もひと段落し、ホットしながらレクレーションも兼ねてのドライブは快適でした。今回は日帰りの「ちいさな旅」でしたが、すがすがしい空気と澄み切った青空の中、皐月の空を駆け抜けたような気分です。また、新たな地域を訪れ、新たな発見をしながら楽しい小さな旅でした。

次回は太平洋を望むいわき地域を訪問したいと予定しております。

悠々田舎人

手触りのある田舎暮らし(弥生)

悠々田舎人

手触りのある田舎暮らし(弥生)