■ 2017 小さな旅 4 ■

■2017.9.9-12

怪我以来、体調不良の日々が続いておりました。気分転換そして自分自身に気合を入れる意味も兼ねて秋を探しに好きな所・行きたい所へパートナーと一緒に鉄道の旅に出かけました。

●9/9 :盛岡(岩手県立美術館・じゃじゃ麺)

●9/10:東京(正岡子規庵)

●9/11:鯵ヶ沢(イカのカーテンと夕日)

●9/12:金木町(津軽太宰治の足跡)

■花森安泰の仕事/暮らしの手帳の世界へ!(9/9:岩手県立美術館)

花森安治の生立ち

将来は新聞記者か編集者に

花森安治は1911(明治44)年から1978(昭和53)年まで、66年の人生を生きました。

神戸市須磨区で貿易商の父、恒三郎と小学校教師の母だった、よしのの長男として生まれました。6人きょうだいの安治は、少年時代から自作自演で映画制作を行うなどアーティストとしての才能に恵まれます。中学卒業後は、旧制松江高校を経て東京帝国大学文学部美学美術史学科に入学。将来は新聞記者か編集者にという思いを、早くから抱いて、大学では『帝国大学新聞』の編集に参加していました。

当時、化粧品メーカーの伊東胡蝶園(後のパピリオ)で広告を作っていた画家・佐野繁次郎と大学新聞の執筆依頼で出会い、やがて佐野の仕事を手伝うようになります。そして1935(昭和10)年、松江の呉服問屋の末娘、山内ももよと学生結婚します。1937(昭和12)年、大学を卒業、この年に長女藍生(あおい)が誕生しました。

同年、秋に召集を受けて旧満州(中国東北部)へと赴きます。除隊後は大政翼賛会の宣伝部に勤め、戦時下の広告宣伝にかかわりました。このことへの悔いは、後に創刊する雑誌『暮しの手帖』の理念に大きく影響することになります。

終戦の翌年、1946(昭和21)年に大橋鎭子(おおはししずこ)らと銀座に衣裳研究所を設立。5月に『暮しの手帖』の前身となる女性のためのファッション誌『スタイルブック』を刊行。その2年後に『美しい暮しの手帖』を創刊し、以後30年にわたり編集長として指揮をとります。衣食住を豊かにするための実用的なテーマを中心にすえ、「商品テスト」「戦争中の暮しの記録」など数々の名企画を生み出しました。一貫して制作の隅々にまで目を光らせ、手を動かし、渾身の力をふるって『暮しの手帖』152冊を世に送り出しました。

企画展として「暮らしの手帳」でおなじみの花森安治氏のデザインする手、編集長の眼が開催されております。朝のNHK連続TV「ととねえちゃん」(大橋鎭子)でおなじみですね!

盛岡城近くの桜山神社そばにある「白龍(ぱいろん)」本店、分店がありますが、今度、盛岡駅構内のエキナカに「白龍」支店ができました。今度はお気軽に「じゃじゃ麺」が楽しめます!

■正岡子規「病牀六尺に生きる」 (9/10 東京根岸:子規庵)

子規庵

東京都台東区根岸町にある正岡子規「まさおかしき」の旧宅。1894年(明治27)から居住し、脊椎(せきつい)カリエスを病んでいた子規が、病室兼書斎に、また句会や歌会の場としていた。現在の子規庵は1950年(昭和25)に高弟寒川鼠骨(さむかわそこつ)などの尽力で再建された。

正岡子規

没年:明治35.9.19(1902) 生年:慶応3.9.17(1867.10.14) 明治時代の俳人,歌人。本名常規。幼名は最初処之助,のち升。号は獺祭書屋主人,竹の里人ほか。伊予国(愛媛県)生まれ。常尚,八重の長男。松山藩の下級武士だった父は明治5(1872)年に40歳で死亡。母の裁縫の内職によって生計は支えられた。幼少時,外祖父大原観山(1875年死亡)の私塾で漢学を学ぶ。松山中学入学,明治16年同校退学,上京する。翌年松山藩常盤会給費生となり大学予備門(一高)に入学,夏目金之助(漱石)を知る。18年ごろから俳句,短歌の実作に入る。21年,前年に本郷で創立された常盤会寄宿舎に入舎。8月初めて喀血。22年内藤鳴雪が舎監として就任。鳴雪はのち子規の従弟藤野古白らと共に子規に俳句指導を受け,子規派の重鎮となる。5月約1週間にわたり喀血。血を吐くまで啼くと俗にいわれるホトトギスにちなんで「子規」と号する。23年帝大哲学科に入学。翌年2月国文科に転科。このころ松山中学の後輩河東秉五郎(碧梧桐),高浜清(虚子)が書を寄せ,指導を受ける。松山からはこうして明治の俳句革新運動の担い手が輩出した。

明治25年6月の試験に落第し,退学を決意(翌年3月中退),母と妹を東京に呼ぶ。母の弟加藤拓川の紹介で陸羯南の日本新聞社に入社。月給15円だった。子規は日本新聞社入社以前より「獺祭書屋俳話」を同紙に連載し,のち明治28年に,加筆された『増補再版獺祭書屋俳話』が同社より刊行された。これは子規の最初の評論集で,俳句革新の第一声となる。彼は同時代の俳句界に覚醒をうながす見解を次々に披瀝したが,その機知と諧謔に富んだ文章は,20代半ばですでに堂々たる指導者の風格を備えていた。この一書生の啓蒙的俳論がまきおこした反響は大きく,子規は驚くべき短期間に俳句革新の仕事を成しとげた。26年ごろから洋画家浅井忠,中村不折,下村為山らを知り,写生に眼を開かれた子規はこれを俳句の方法に応用する。28年,日清戦争に従軍記者として赴き,喀血,病を悪化させて帰国。当時松山中学で英語教師をしていた漱石の下宿に2カ月ほど同居,帰京後長い病床生活に入る。 30年,柳原極堂 が松山で『ほとゝぎす』を創刊,翌31年これが東京に移され,虚子により続刊,誌名は『ホトトギス』となる。同年「歌よみに与ふる書」を発表,短歌革新に乗り出し,根岸短歌会を始める。「歌よみに与ふる書」は書簡体の形式で,直截に思うところを述べようとするジャーナリストとしての子規の鋭い感覚がよくうかがえる。「貫之は下手な歌よみにて古今集はくだらぬ集に有之候」という冒頭の強烈な断定は有名である。

31年ごろから写生文を試み,「墨汁一滴」(1901),「病牀六尺」(1902),「仰臥漫録」(1901~02)などを書く。晩年は脊椎カリエスによりほとんど病床で過ごすが,甚だしい痛苦のなか,不屈の意志力をもって,快活さと創造性を備えた韻文,散文作品を生みつづけ,その後の近代俳句,近代短歌史全体にはかり知れない影響を与えた。「いちはつの花咲きいでて我が目には今年ばかりの春行かんとす」(1901),「糸瓜咲て痰のつまりし仏かな」(1902,絶筆)などの作がある。

「笹乃雪」(豆腐懐石)

元禄年間初代玉屋忠兵衛が上野の宮様のお共をして京都より江戸にきて、初めて絹ごし豆富を作り、豆富茶屋を開きました。宮様は豆富を好まれ「笹の上につもりし雪の如き美しさよ」と称賛され「笹乃雪」と名付け、それが屋号となりました。ここの豆富懐石は絶品です。

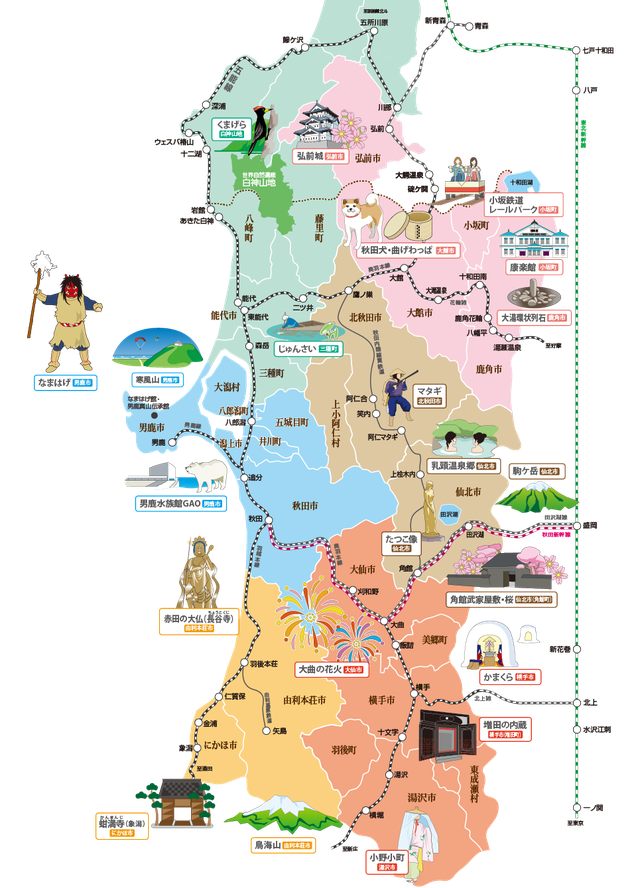

■スルメのカーテンと夕陽に魅せられて (9/11:鯵ヶ沢)

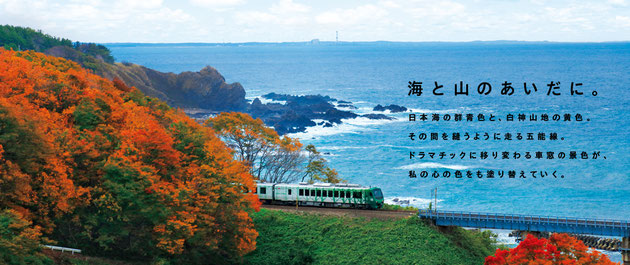

五能線

車窓から望む日本海は時には列車に波しぶきが届くかと思うほどダイナミックに感じられる。深浦駅を過ぎたあたりから「五能線の中で特に美しいといわれる海岸です」とアナウンスがある。速度を落とした列車から見える風景は、色と地形の絶妙なコントラスト。その後、列車が千畳敷駅でしばし停車し、おすすめの焼きイカを頬張る。そして海の風景は鯵ヶ沢駅で終わりを告げた。

秋田よりリゾートしらかみ「青池号」に乗り込み、BS朝日「鉄道・絶景の旅」で紹介のあった鰺ヶ沢にある「グランメール鯵ヶ沢 山海荘」にでかけました。鯵ヶ沢町の海岸では、長い長~いイカのカーテンができています。今年で、6回目となる鰺ヶ沢イカのカーテンまつりが、海の駅わんど向いの特設会場で開催されています。

今年は、100mのイカのカーテンが出来上がり、焼きイカは、その場で自分で焼いて食べます。潮風に吹かれたイカの味は絶妙でうまい!

真っ赤に染まる空と水平線に沈む夕陽が、防波堤などさまざまな場所から毎日違う表情を見せてくれます。雄大な日本海の海岸に見える夕陽は郷愁を誘うようで、思わず自然と涙が出てきます。

今宵の宿は「風と光と海と」鯵ケ沢温泉 ホテルグランメール山海荘

雄大な日本海を眼前に望む露天風呂は「化石海水」と呼ばれる古代の海水が、天然温泉となった貴重な温泉です。はるか昔、地中に閉じ込められた海水が三十万年の時を経て、熟成した恵みの湯です。 化石海水を含んだ温泉は塩分濃度が高く、保温と保湿に優れ、湯冷めしにくい特徴があり、天然のタラソテラピー(海洋療法)ともいえます。

女将さんが、お祝いに大漁旗の舟盛りをサービスしてくれました。粋なはからいに感激しながら、ついついお酒も進みました。夕食後、ロビーでは津軽三味線と観客の掛け合いや太鼓で一体となり、大いに盛り上がりました。久しぶりにお酒や新鮮な刺身をいただき満足です。

↓それでは最後に五能線絶景ポイント(岩舘→岩間越)を動画で紹介します!(3分間)↓

津軽三味線に酔いながら、太宰治と津軽の秋を歩く (9/12:金木町)

五所川原からストーブ列車でおなじみの「津軽鉄道」で、金木町までのローカル単線の旅を楽しみました。金木町駅より徒歩10分程度で斜陽館へ。

太宰治記念館「斜陽館」は、太宰が生まれる2年前の明治40年(1907)、父・津島源右衛門によって建てられた豪邸です。和洋折衷・入母屋造りの建物は、米蔵にいたるまで青森ひばが使用され、どっしりした重厚感が特徴となっています。国の重要文化財建造物に指定され、明治期の木造建築物としても貴重な建物です。

太宰はここで、家の商売や自らの立場を感じ、兄弟の間にも存在する身分の差を実感。親代わりの叔母きゑ、子守のタケとの出逢いと別れを経験し、成長していきました。 蔵を利用した資料展示室には、太宰が生前着用していたマントや執筆用具、直筆原稿、書簡などのほか、初版本や外国語の翻訳本も展示されています。

ビデオ作品を鑑賞することもでき、「太宰と揺籃の地 津軽」「旧津島邸『斜陽館』復元修復工事記録」を上映されており、斜陽館は幼少期の太宰に出逢える貴重な場所であり、太宰作品にちりばめられた、さまざまな場面を回想することができます。

津軽三味線発祥の地といわれる五所川原市金木町。津軽三味線会館は津軽三味線の始祖と呼ばれる仁太坊(秋元仁太郎)や、その弟子たち、津軽三味線の神様とされた白川軍八郎らをたたえ、平成12年(2000)に開館しました。展示室には、津軽三味線をはじめ、日本の三味線や世界の弦楽器が多数展示され、それぞれの音色を聴くことができます。津軽三味線の歴史、民謡、郷土芸能などを貴重な資料とともに紹介しています。

多目的ホールでは毎日、津軽三味線の迫力あるライブが行われており、約30分の生演奏に聞きほれてしまいました。津軽三味線や津軽民謡の成立ちなどを解説。演奏体験も可能で、事前に予約していればプロの奏者が丁寧に教えてくれます。 また、津軽三味線物語や、金木町の観光ビデオも上映され、太宰の育った地元を、新しい視点で見ることができます。斜陽館と同じく、平成18年(2006)からはNPO法人かなぎ元気倶楽部が管理・運営し、展示室のガイドも行っています。

◆今回は行きたい所・見たい所を五感をたよりにじっくりと味わってきました。そして日本海の海鮮料理を贅沢にいただきました。やっと大人の休日の旅に巡り合えた4日間でした。右足骨折やら、体調不良にもめげず励ましてくれた皆さまそしてパートナーに感謝する旅でもありました。今後とも小さな旅にお付き合いください。。。。。。。

悠々田舎人

手触りのある田舎暮らし(弥生)

悠々田舎人

手触りのある田舎暮らし(弥生)